続けて、31~35番歌の紹介です。

31.坂上是則

【読み】

あさぼらけ ありあけのつきと みるまでに

よしののさとに ふれるしらゆき

詠み人は坂上是則(さかのうえのこれのり)。

「なんだこの明るさは」と夜明けの雪を見て詠んだ歌です。

歌の意味

【現代語訳】

「夜がほんのりと明ける頃、外を見ると有明の月がさしているのかと思うほど、吉野の里一面に眩しいばかりの白雪が降り積もっていました」

【わかりやすい現代風訳】

「朝起きたら眩しいばかりの銀世界」

言葉の意味

【朝ぼらけ】

夜がほんのりと明ける頃、の意。

【有明の月と見るまでに】

有明の月の光かと思うほどに、の意。

有明の月は、陰暦の16日以後の月で、夜が明けてもまだ空に残っている月。

【吉野の里に】

吉野は、現在の奈良県吉野郡吉野一帯の地。

冬は雪、春は桜の名所でもある。

【降れる白雪】

降り積もった春の雪であることよ、の意。

詠み人紹介

31番歌の詠み人は、坂上是則でした。

蹴鞠(けまり)の名人で、醍醐天皇(第60代天皇)の御前で行われた蹴鞠では206回も蹴り上げ、大評判になったと言います。

(蹴鞠とは、平安時代に流行した球技で、革製のボールを一定の高さで蹴り上げ続ける競技です)

是則は、29番歌の凡河内躬恒、35番歌の紀貫之と肩を並べるほどの大歌人で、三十六歌仙にの一人でもあります。

更に、是則の子、坂上望城(さかのうえのもちき)も有名な歌人でした。

百人一首のこの歌は、是則が奈良・吉野へ旅に行った時の歌です。

豆知識

吉野は奈良時代から歌によく詠まれている、歴史と文学の土地でもあります。

覚え方

【決まり字】

あさぼらけ ありあけのつきと みるまでに

よしののさとに ふれるしらゆき

【覚え方・語呂合わせ】

朝のボ(キャブ)ラは あり よし(有吉)さん

32.春道列樹

【読み】

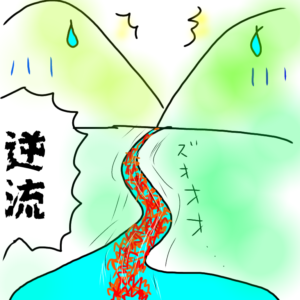

やまがはに かぜのかけたる しがらみは

ながれもあへぬ もみぢなりけり

詠み人は春道列樹(はるみちのつらき)。

「紅葉の葉が川をせき止めている」と自然を詠んだ歌です。

歌の意味

【現代語訳】

「深い山中の谷川に風かかけたしらがみ。よく見れば、激しい川の流れもせき止めるほど、水面いっぱいに散り積った紅葉でした」

【わかりやすい現代風訳】

「よく見たら紅葉が川をせき止めてた」

言葉の意味

【山川に】

山中の谷川に、の意。

「やまかは」と読むと、「山と川」の意味になる。

【風のかけたるしがらみは】

風がかけ渡したしがらみは、の意。

「しがらみ」は、川の流れをせき止めるために杭を打ち、芝や竹を横に結び付けた柵のこと。

風に意志があってかけ渡したように言った、擬人法となっている。

【流れもあへぬ】

流れようとしても流れることのできない、の意。

【紅葉なりけり】

紅葉でした、の意。

初めて気付いた感動を表現している。

詠み人紹介

32番歌の詠み人は、春道列樹でした。

列樹は歌人としてはあまり有名ではなく、「古今和歌集」などに数首歌が残されているだけです。

しかし、百人一首に選ばれたこの歌一首で、列樹は有名になりました。

豆知識

百人一首の紅葉の歌は、26番歌の貞信公(藤原忠平)以外、全て散ったものを詠んでいます。

覚え方

【決まり字】

やまがはに かぜのかけたる しがらみは

ながれもあへぬ もみぢなりけり

【覚え方・語呂合わせ】

山がわ(側)に 流れた紅葉

33.紀友則

【読み】

ひさかたの ひかりのどけき はるのひに

しづごころなく はなのちるらむ

詠み人は紀友則(きのとものり)。

「どうして、なぜ」と散る桜の花を詠んだ歌です。

歌の意味

【現代語訳】

「日の光がのどかに差している春の日に、どうしてこんなに落ち着いた心もなく、桜の花は散っていくのだろう」

【わかりやすい現代風訳】

「穏やかな春の日に、桜の花がどんどん散っています」

言葉の意味

【久方の】

光(日の光)にかかる枕詞で、それ自体に意味はない。

「光」の他、「天(あめ)」、「空」「日」「月」「雲」などにかかる。

【光のどけき 春の日に】

「のどけき」は、穏やかでゆったりとしている状態。

【しづ心もなく】

落ち着いた心もなく、心せわしく、の意。

「心」は花の心で、擬人法となっている。

【花の散るらむ】

どうして桜の花は散っているのであろうか、の意。

詠み人紹介

33番歌の詠み人は、紀友則でした。

29番歌の凡河内躬恒、30番歌の壬生忠岑、35番歌の紀貫之ら三人と共に「古今和歌集」を編纂した撰者の一人で、三十六歌仙にも選ばれています。

紀貫之は、友則の従兄弟に当たります。

友則自身は官位の低い貧しい貴族でしたが、歌人としては大変優れており、百人一首のこの歌も非常に有名な一首です。

友則は「古今和歌集」が完成する前に病死してしまい、同じ撰者だった従兄弟の紀貫之は、友則の死を大変悲しみました。

そして「古今和歌集」はこの後、貫之が中心となってまとめることになりました。

貫之はこの時、友則の死を悼み、

「明日知らぬ わが身と思へど 暮れぬ間の

今日は人こそ 悲しかりけれ」

(私だって明日にも命が絶えるかもしれないことはわかっているのだが、こうして生きている今日は、彼のことが悲しくて、他のことが考えられない)

という歌を詠んでいます。

豆知識

桜を詠んだ歌は、百首中、六首あります。

覚え方

【決まり字】

ひさかたの ひかりのどけき はるのひに

しづごころなく はなのちるらむ

【覚え方・語呂合わせ】

ひさかた(久方)の しづか(静香)ちゃん

34.藤原興風

【読み】

たれをかも しるひとにせむ たかさごの

まつもむかしの ともならなくに

詠み人は藤原興風(ふじわらのおきかぜ)。

「一人ぼっちだ…」と寂しさを詠んだ歌です。

歌の意味

【現代語訳】

「一体今では、誰を友達として日を過ごしたらいいのか。共に長生きしているのはこの高砂の松だけになってしまい、しかしその松でさえ、昔からの友達ではないのだから」

【わかりやすい現代風訳】

「みんないなくなって寂しいなぁ。……決して、決して松は友達じゃねーし!」

言葉の意味

【誰をかも~せむ】

誰を~したらいいのか、の意。

【知る人に】

友人に、自分を理解してくれる人に、の意。

【高砂の松も】

高砂は、現在の兵庫県高砂市で、松の名所。

長寿の松として、古歌にも多く詠まれている。

松はいつも緑の葉をつけているので、昔から長生きのシンボルとされている。

【昔の 友ならなくに】

昔から慣れ親しんだ友人ではないので、の意。

詠み人紹介

34番歌の詠み人は、藤原興風でした。

興風は、歌を詠めば三十六歌仙にも選ばれるほどの歌人で、笛やびわを弾いても大変優れ、琴の腕前にも秀でていたと言います。

29番歌の凡河内躬恒、35番歌の紀貫之たちと同じ時代に活躍した歌人でしたが、身分の低い役人として一生を終え、生まれた年も没した年もはっきりとわかっていません。

豆知識

興風は、女性に「私のことをどれくらい想っているのか」と聞かれた時、「田子の浦に立つ波の数くらいだよ」と歌で答えたと言います。

覚え方

【決まり字】

たれをかも しるひとにせむ たかさごの

まつもむかしの ともならなくに

【覚え方・語呂合わせ】

(焼き肉の)タレを 待つも昔の友は持ってこない

35.紀貫之

【読み】

ひとはいさ こころもしらず ふるさとは

はなぞむかしの かににほひける

詠み人は紀貫之(きのつらゆき)。

「心変わりしていませんよ」と親しい人に送った歌です。

歌の意味

【現代語訳】

「あなたはもう心変わりをしているかどうかわかりませんが、昔馴染みのこの里に咲く梅の花だけは、昔のままの素晴らしい香りで、美しく咲いているではありませんか」

【わかりやすい現代風訳】

「梅の香りが昔からちっとも変わらないように、君も心変わりしてないよね?」

言葉の意味

【人は】

「人」は、ここでは一般の人々を指すのではなく、特定の人を指す。

【いさ 心も知らず】

さあどうだか心はわからない、の意。

【ふるさと】

昔馴染みの土地のこと。

【花ぞ】

「花」は、ここでは梅の花を指す。

【昔の 香ににほひける】

昔のままの素晴らしい香りを放って、美しく咲いていることよ、の意。

詠み人紹介

35番歌の詠み人は、紀貫之でした。

29番歌の凡河内躬恒、30番歌の壬生忠岑、33番歌の従兄弟に当たる紀友則ら三人と共に「古今和歌集」を編纂した代表的な撰者の一人であり、初めてかな文字を使って書いた「土佐日記」の作者としても有名です。

素晴らしい歌をたくさん書き残したこの時代の最高の歌人で、もちろん三十六歌仙にも選ばれています。

貫之は書の達人でもあったので、皇族などの上流貴族から多数の歌の依頼が来るほど、今で言う売れっ子の歌人でした。

また、人柄がよく人情があり、人々に尊敬されていたと言います。

有名な百人一首のこの歌は、奈良県にある長谷寺へお参りに行った際、久しく会っていなかった宿の主(男性か女性かは不明)に、

「最近来てくれてなかったじゃーん(超現代風訳)」

と皮肉を言われた時に返した歌と言われています。

豆知識

歌にある「花」は梅を指しますが、「白梅」は香り、「紅梅」は眺めるものです。

覚え方

【決まり字】

ひとはいさ こころもしらず ふるさとは

はなぞむかしの かににほひける

【覚え方・語呂合わせ】

人は はなぞの(花園)で匂う?

1~5番歌はこちらから。

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 1~5番歌

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 1~5番歌

6~10番歌はこちらから。

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 6~10番歌

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 6~10番歌

11~15番歌はこちらから。

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 11~15番歌

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 11~15番歌

16~20番歌は恋歌ばかりです。

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 16~20番歌

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 16~20番歌

21~25番歌はこちらから。

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 21~25番歌

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 21~25番歌

26~30番歌はこちらから。

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 26~30番歌

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 26~30番歌

36~40番歌はこちらから。

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 36~40番歌

【百人一首】現代風訳から作者紹介・覚え方まで! 36~40番歌

コメントを残す